人が育ち、まちがつながる――栃木民医連の現場から

栃木民医連では、「地域に根ざした医療」「人が育ち、つながる職場」をめざして、さまざまな学びと実践を重ねています。

今回は、医学生研修・地域の居場所づくり・若手職員の成長という3つの現場を通して、“人が主役の医療”の姿を紹介します。

目次

第1章 地域で学ぶ――医学生研修レポート

〈大谷資料館フィールドワークの様子〉

11月、関東地協医学生のつどい「KIT」企画として、大谷資料館でのフィールドワークと関口医師による講義が行われました。全国から集まった医学生たちが、地域の歴史や人々の暮らしに触れながら、「地域とともにある医療」を考えました。

関口医師は講義の中で、「地域医療は、病気だけを見る医療ではなく、そこに生きる人を支える営みです」と語りました。冷たい石壁に囲まれた大谷の地下空間で耳にしたその言葉は、学生たちの心に深く残りました。

参加した学生の一人は、「医療を通して“地域を知る”ことの意味を初めて実感しました。患者さんの背景にある暮らしや社会の問題を見つめることが、医師としての出発点になるのだと思いました」と振り返ります。

学びの終わりには、学生同士が感想を語り合いました。「医療を学ぶほど、人と社会の関わりが見えてくる」「地域での経験が、これからの勉強の軸になりそう」――そんな声が自然とあがりました。

第2章 まちでつながる――カムカム★カフェの実践

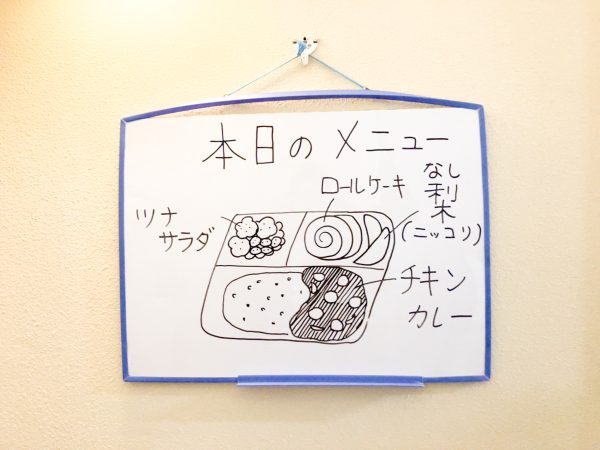

〈カムカム★カフェの会場風景〉

宇都宮市の生協ふたば診療所が中心となって開かれている「カムカム★カフェ」は、地域の誰もが気軽に立ち寄れる“まちの保健室”です。お茶を飲みながら話したり、健康のことや介護のことを相談したり――そんな温かい時間が流れています。

諏訪看護師長は語ります。「ここでは、病院や診療所とはちがう“つながり”が生まれます。困りごとがあっても言葉にできない方が、誰かの笑顔を見て少し安心したり、話すことで心が軽くなったり。医療の前に、人と人が支え合うことがあるんです。」

この日も、地域の方が持ってきた手作りのお菓子を囲みながら、笑い声があふれていました。医師や看護師だけでなく、地域の住民、ボランティア、学生も一緒に場をつくる――まさに“共に生きる医療”のかたちです。

カムカム★カフェは、SDH(社会的健康の決定要因)やケアの倫理の実践の場でもあります。健康や病気を「生活の中で支える」という発想が、ここに息づいています。

第3章 仲間とともに育つ――若手職員の声

〈研修でのグループワーク〉

春に入職した職員たちは、半年が過ぎた今、それぞれの現場で経験を重ねています。フォローアップ研修では、「この半年で感じたこと」をグループで語り合いました。

「患者さんの言葉に励まされることが多かった」「一人で悩まず、同僚に相談できる職場でよかった」「忙しい日々だけど、人の笑顔を見ると疲れが吹き飛ぶ」――そんな声があがります。

研修を担当した職員は、「仲間と語ることで、自分の成長をあらためて感じられる時間になりました。民医連の職場には“共に学び合う文化”があると実感します」と話します。

一人ひとりが支え合いながら、地域に根ざす医療の担い手へと育っていく――その姿は、まさに民医連の理念の実践そのものです。

おわりに――人の力がつなぐ民医連の医療

大谷で学んだ学生、カフェで出会った地域の人々、現場で成長を続ける若手職員。

それぞれの舞台は違っても、そこに共通しているのは「人が人を支える」というあたたかいまなざしです。

医療は、技術や制度だけで成り立つものではありません。誰かの痛みに寄り添い、共に歩もうとする気持ちが、医療とまちをつなげていきます。

栃木民医連はこれからも、地域の中で人が育ち、人がつながる医療を大切にしていきます。