原水禁世界大会に向けて――平和を願う仲間たちの夏が始まる

この夏、広島で開催される「原水爆禁止世界大会」に、栃木から4名の仲間が参加します。毎年全国から多くの若者や医療・福祉に関わる人々が集い、平和と非核を願う学びと交流が行われてきました。栃木からの参加者も、職員や奨学生として日々現場で働き・学びながら、この大会に向けて準備を進めています。

原水禁世界大会は、被爆の実相と向き合い、核兵器のない世界をどう築くかを考える大切な場です。初めて参加する者にとっては、平和を考える第一歩。過去に参加した仲間からは「現地で直接感じることが何よりの学びだった」との声が多く寄せられています。

出発を前に、仲間たちは栃木での活動を通じて平和への関心を深めてきました。その一つが「平和行進」への参加でした。

平和行進で見えた“広がる輪”

6月、梅雨空の下で行われた平和行進。小雨が降る中、栃木のある地域でも行進が行われました。「想像以上にたくさんの人が集まっていた」「小さな子どもから高齢の方まで、幅広い世代が一緒に歩いていた」。そう語った参加者の一人は、行進に参加して「平和について考える人たちは、こんなにも身近にいるんだ」と感じたそうです。

歩くことで見えてきたのは、ただの「行事」ではない、人と人とのつながり。「誰かが歩いているから、自分も歩こう」。そんな空気が自然と生まれていました。そして「自分にも何かできるかもしれない」と思う気持ちが、原水禁大会への参加へとつながっていきました。

歴史から学ぶ「加害・被害・加担・抵抗」

大会参加に向け、事前学習の時間も大切にしています。ある日行われた講義では、「日本は被害国であると同時に、加害国でもあった」「知らず知らずのうちに戦争に加担してしまった人々もいた」「それでも、命をかけて抵抗した人たちがいた」という歴史の捉え方が語られました。

この講義を受けた参加者の中には、「今の自分の仕事や立場が、そうした歴史の上に成り立っていることを改めて感じた」という人もいました。民医連の源流には、戦争に反対し、声をあげた人々の志がある。そのことを知るだけでなく、自分自身の生き方や働き方を問い直すきっかけにもなったようです。

手づくりのカンパ箱に込めた想い

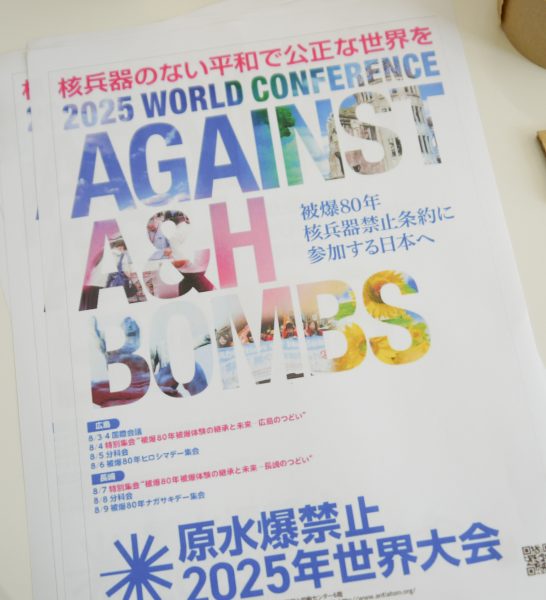

原水禁大会への参加には、移動費・宿泊費・現地での活動費など、少なくない費用がかかります。栃木民医連では毎年、職員や組合員、地域の方々の協力のもと、参加者支援のための「カンパ箱」を作成しています。

今年は本部、診療所、薬局など4カ所に設置される予定です。会議の場で手づくりのカンパ箱が次々に仕上がっていく様子は、すでに“平和への協働”が始まっていることを感じさせてくれました。

箱には、参加予定者の写真や原水禁大会のパンフレットを貼り付け、さらに昨年作った折り鶴を飾るなど、見る人が思わず立ち止まるような工夫が施されています。「顔が見えると応援しやすいよね」「かわいらしさも大事だよね」――そんな声もあがりながら、笑顔の中で準備が進められていきました。

受付や休憩スペースなど、目にとまりやすい場所に設置することで、より多くの人の関心と支援を呼びかけていく予定です。

現地で学び、感じ、つなげる

派遣される4名には、それぞれの思いがあります。「戦争や歴史の勉強は苦手だったけれど、自分なりに学び直したい」「現地で出会う人たちと話をしてみたい」「今の日本のあり方と、世界の核の現実をつなげて考えたい」――。

特に広島の暑さは厳しく、過去の参加者からは「熱中症対策や体調管理を万全に」といったアドバイスもありました。水分や休憩に気をつけながら、無理なく参加することも大切な学びの一部です。

また、現地では被爆者の方から直接お話を伺う機会も予定されています。「原爆は過去のものではない。今なお影響は続いている」という事実に、改めて向き合う時間となるでしょう。

そして、報告会へ――記録と思いをつなぐために

大会から戻ったあとは、報告会が予定されています。「行く前はこう思っていた」「行ってから、考えが変わった」――そんな言葉が、多くの人の心に届くきっかけになるよう、参加者には事前から記録やメモを残すよう呼びかけています。

報告の方法も、個人ごとに異なるスタイルで構いません。スライドをつくる人もいれば、写真に一言コメントを添える人、印象に残った言葉を抜き出して共有する人もいます。大切なのは「自分の言葉で伝える」こと。その言葉は、次の世代へとバトンのようにつながっていきます。

みなさまのご協力をお願いします

参加者たちは、日々の学びや仕事と並行して、平和への思いを胸に準備を進めています。支援の第一歩として、ぜひ「カンパ箱」へのご協力をお願いします。

カンパは、広島での移動・宿泊を支え、現地での学びを可能にします。また、報告会の開催や資料作成などにも活用されます。

平和は、誰か一人の力ではつくれません。しかし、日常の中の小さな行動の積み重ねが、大きな未来につながっていきます。どうか、今年も栃木の仲間たちの平和への一歩を、温かく見守り、応援してください。