「請戸小学校を訪れて — 原発事故と津波の中で」

2025年6月23日、関東地協憲法・社保・平和委員会主催の「東京電力福島第一原発視察と被災地を巡るバスの旅」に、栃木民医連から工藤事務局長が参加しました。

今回の視察で訪れた場所のひとつが、浪江町立請戸小学校です。ここは東日本大震災時、津波と原発事故という複合災害に襲われながら、児童・教職員全員が避難に成功したことで知られる学校です。

しかし現地を訪れると、「奇跡の全員避難」という言葉だけでは語りきれない、地域が抱える深い傷跡と、原発事故がもたらした悲しみを強く感じました。

■ 原発事故がなければ救えた命があった

案内役は、長年にわたり地域を見つめてきたガイドの菅家新さん。バスの車内から小学校周辺の状況と地域の歴史を詳しく語ってくださいました。

請戸地区は、原発からわずか3kmの場所。津波到達までの時間も短く、危機的な状況にありました。

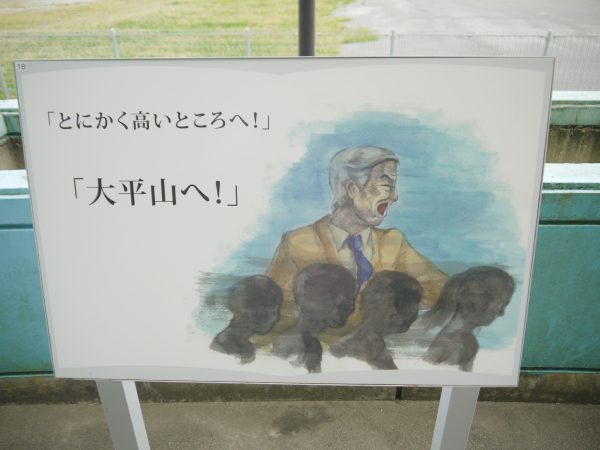

小学校では地震直後、教職員が即座に高台への避難を判断。全児童・教職員の命が救われました。

しかし同時に原発事故が発生し、「避難命令」が出されたことで救助活動は中断。

「原発事故がなければ、もっと助けられた命があった」

小学校前に建てられた石碑には、そうした無念の思いが刻まれています。

「助けに戻りたかった。でも避難命令で戻れなかった。助けを求める声を聞きながら逃げざるを得なかった」

地域の方々の証言が、今も重く響きます。

■ 命を守った迅速な判断と避難行動

請戸小学校の教職員たちは、マニュアルにとらわれず即座の判断で児童を避難誘導しました。

避難ルートは当時のまま残され、説明パネルも整備されています。

「津波被害に加えて、原発事故という複合災害の中で、命を守る判断と行動がいかに困難だったか」

その現実を目の当たりにし、参加者一同、教訓の重みを深く受けとめました。

■ 原発事故が奪ったもの

菅家さんはこう語ります:

「原発事故は物的な被害だけではない。人と人とのつながり、ふるさとそのものを奪ってしまった。地域社会の絆や文化、記憶さえ切り取ってしまった。」

現在、請戸地区の沿岸部は緑地帯に指定され、住宅再建は許可されていません。

「故郷喪失」という言葉の重みが、参加者の胸に深く刻まれました。

保存された請戸小学校校舎は、いま教育と平和学習の場として公開されていますが、そこで暮らす子どもたちの姿はもうありません。

■ 参加者の声

今回の訪問を通じ、参加者からはさまざまな感想が寄せられました:

「原発事故がもたらした影響の大きさ、事故が終わっていないことが改めて分かった。復興と呼ぶにはまだまだ程遠い」

「“奇跡の避難”と言われているが、それだけで終わらせてはいけない。事故さえなければ、もっと救えた命があったことを忘れてはならない」

「報道で知っていたつもりでも、現地に来て初めてその重さがわかった。今の自分たちに何ができるのかを考え続けたい」

「こうした“伝える場”がなければ、事故の現実や教訓は風化してしまう。伝承を続けていくことが大切だと痛感した」

参加者一人ひとりが「原発事故の終わっていない現実」と向き合う機会となりました。

■ 栃木民医連として

今回の請戸小学校訪問を通じ、原発事故が地域にもたらした真の被害とは何か、改めて学びました。

物理的な被害以上に、人と人とのつながりや地域の未来を奪う原発事故の恐ろしさ。

私たちはその現実に学び、これからも原発ゼロ社会の実現と、人間らしく暮らせる地域づくりをめざして、活動を続けてまいります。